column

column

武庫川女子大学の実践学習プログラムとして、6人の学生さんが森の木ファームの取材をして記事を書いてくれました!

福祉を勉強したことのない学生さんたちの目に、森の木ファームはどう映ったのか??

6人6様のコラムを紹介させていただきます。

(第2弾/全6本)

【テキスト:玉野 瞳子】

「学校以外に、心からホッとできる場所ってある?」——そう聞かれたら、あなたはどう答えるだろう。

はじめまして。武庫川女子大学 経営学部に通う玉野です。

私は今回、実践学習の一環として淡路島にある放課後等デイサービスを訪れました。

「放課後デイってどんな場所?」「子どもたちはどんなふうに過ごしてるの?」

正直、事前に持っていたイメージとは大きく違っていて、実際に現場で見て、聞いて、驚くことばかりでした。

子どもたちやスタッフさんの言葉に耳を傾けながら、見えてきた「第2の家」の姿を、少しでも多くの人に届けたいと思い、この記事を書きました。

—この施設では、どのようなことを大切にされていますか?

職員(以下略)「まず、子どもたちが『ここは安心できる場所だ』と感じられることを大切にしています。そのうえで、生活スキルや社会性を身につけられるような活動を取り入れています。」

—具体的には、どのような支援をされていますか?

「例えば、金銭感覚を養うための活動をしています。『50円以内で何かを買う』というルールを設けて、実際に計算しながら置いてあるお菓子で買い物をするんです。ゲーム感覚で学べるので、子どもたちも楽しみながら取り組んでいます。」

施設の中にあった買い物コーナー

—なるほど。実際の生活に役立つことを学べるんですね。

「はい。ほかにも、基本的な生活習慣を身につける支援も行っています。例えば、手洗いの習慣をつけたり、食事の際に『無理して全部食べなくてもいいけれど、食べられる分は食べようね』と声をかけたり。小さなことですが、少しずつ習慣づけることで、子どもたちの成長につながっていきます。」

—子どもたちは普段どのように過ごしているんですか?

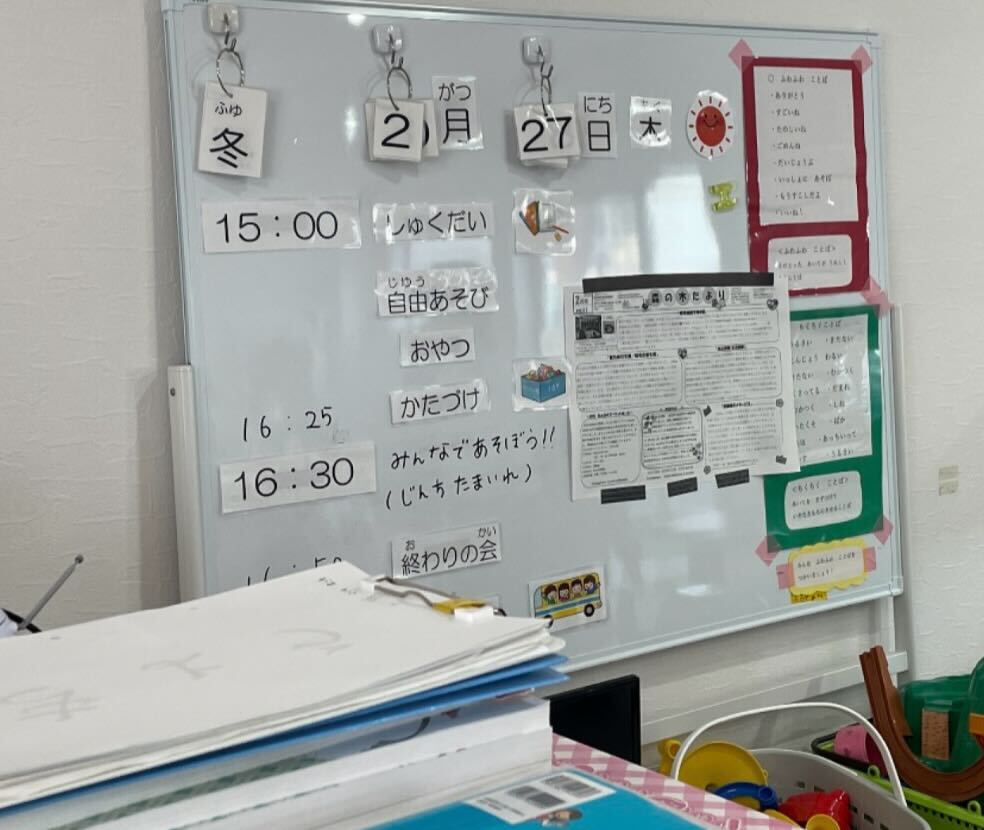

「放課後になると、学校から施設に来る子どもたちが集まります。まずはおやつの時間があり、それからそれぞれのプログラムに参加します。今日は新聞紙を丸めてボールを作り、それを投げ合う遊びをしました。雪合戦のような感じで、とても盛り上がりましたよ。」

—遊びを通じて、どんな力が身につくのでしょうか?

「遊びの中で、順番を守ることや、相手の動きを見て行動する力が育ちます。また、友達と協力する経験を積むことで、社会性も養われます。」

—学習支援の時間もあると聞きました。

「はい。計算練習をしたり、買い物体験をしたり、子どもたちが生活の中で使えるスキルを学ぶ時間を設けています。例えば、300円を持って買い物に行き、セルフレジを使って支払いをする体験もあります。」

—学校の宿題などもサポートしているんですか?

「もちろんです。ただ、無理にやらせるのではなく、子どもたちが取り組みやすい環境を作ることを意識しています。宿題の時間と遊びの時間をしっかり分けて、メリハリをつけるようにしています。」

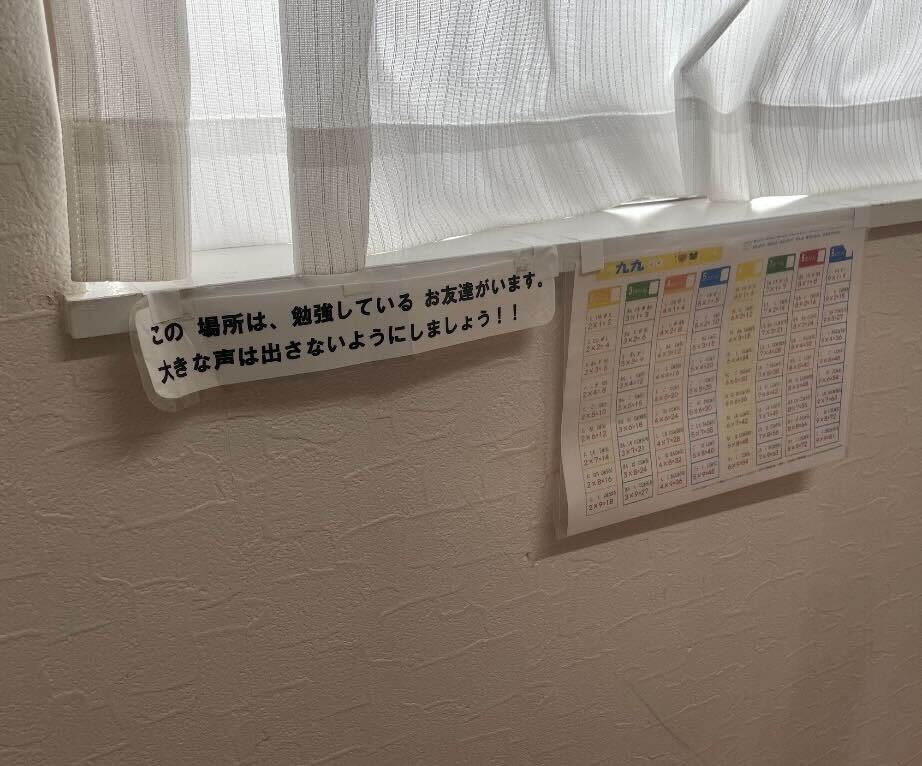

勉強している仲間がいることを認識してもらい、配慮も大切にします

—地域との関わりについても教えてください。

「近くの公園で地元の小学校の子どもたちと交流する機会があります。地元の小学生の子どもたちが施設の子どもたちを迎えに来て、一緒に公園に行き遊んだりすることもあります。」

—地域の子どもたちとの交流には、どんな意味がありますか?

「学校ではなかなか友達ができない子でも、ここでは自然と仲間ができることが多いです。遊びを通して関わることで、『人と一緒にいるのって楽しいんだな』と感じてもらえたら嬉しいですね。」

—どのようなスタッフが働いているのでしょうか?

「児童指導員や保育士など、専門的な資格を持つスタッフが在籍しています。支援の幅を広げるために、職員同士で情報を共有しながら取り組んでいます。」

—職員間の連携も大切ですね。

「はい。一人ひとりの子どもに合った支援を行うために、個別の支援計画を立てています。その計画に基づいて、日々の関わり方を調整していくんです。」

—保護者との連携もされているんですか?

「はい。日々の様子をLINEで報告することもありますし、定期的に面談を行うこともあります。保護者の方が安心して子どもを預けられるように、できるだけ密なコミュニケーションを心がけています。」

—これまで関わった中で、特に印象に残っているエピソードはありますか?

「ある子は、最初は全く言葉を発することがなかったんです。でも、少しずつ表情が変わり、やがて『これが欲しい』と自分の気持ちを言葉にできるようになりました。その瞬間は本当に感動しましたね。」

—すごいですね。他にもありますか?

「最初は人と関わるのが苦手だった子が、少しずつ友達と遊ぶようになり、今では一緒に買い物に行くほど仲良くなったこともあります。『友達と一緒って楽しいんだ』と感じてもらえるのは、とても嬉しいですね。」

—今後、より良い支援をするために考えていることはありますか?

「子どもたちの成長に合わせて、新しい支援プログラムを取り入れていきたいと考えています。特に、就労準備の支援を強化していきたいですね。」

—「就労準備」という言葉に驚きました。 遊びや日常の学びが、将来の仕事や自立につながっていく。支援は今だけでなく、未来を見据えたものなのだと実感しました。

—最後に、この施設の目標を教えてください。

「ここは単に預かる場所ではなく、子どもたちが安心して成長できる場です。これからも、一人ひとりに合った支援を提供し、社会で自立できるようサポートしていきたいです。」

今回のインタビューを通して、放課後デイサービスは単なる「子どもを預かる場所」ではなく、安心できる“もうひとつの居場所” であることを知りました。そこでは、一人ひとりが自分のペースで成長し、遊びの中で社会性や生活スキルを自然に身につけていく工夫がされていました。

また、地域の子どもたちとの交流を通じて、「人と関わるって楽しい!」と感じられる機会があるのも大きな特徴でした。「支援」というと特別なことのように思っていましたが、実は日常の中に溶け込んでいて、子どもたちが自分らしく過ごせる環境をつくることが何より大切なのだと実感しました。

職員さんたちは、子どもたちが「ここなら大丈夫」と思えるように、一つひとつの関わりを大切にしていました。その積み重ねが、子どもたちの「やってみよう」「もっと関わりたい」という気持ちにつながり、自信へと変わっていく。この場所での時間は、彼らの未来を支える大きな一歩になっていると感じました。